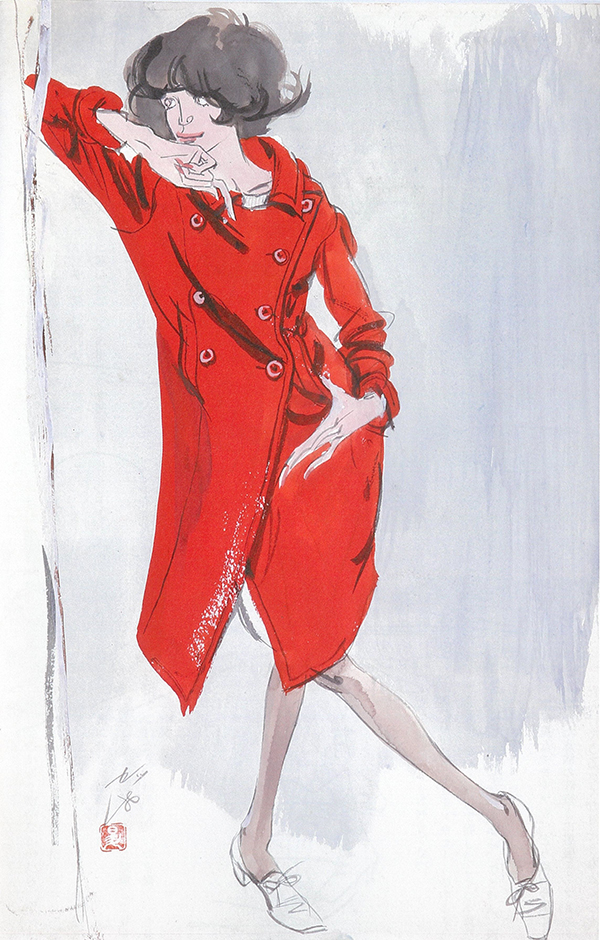

長沢節《女性像(赤いコート)》1950年代 セツ・モードセミナー蔵

もんぺからサステナブル、さらにその先へ

戦後日本ファッションをたどる、

世界初の大規模展!

1970年代以降、日本人ファッション・デザイナーたちは世界的に高い評価を得てきました。これまで、日本のファッションは、彼らを契機に突如として誕生したかのように語られてきましたが、実際はそうではありません。明治期に日本が近代国家となり洋装を取り入れたことを契機に、第二次世界大戦後には洋装が一般的になり独自の装いの文化を展開してきました。

本展では、特に戦後の日本におけるユニークな装いの軌跡を、衣服やアイデアを創造するデザイナー(発信者)サイドと、衣服を着用し、時に時代のムーヴメントを生み出すこともあった消費者(受容者)サイドの双方向から択え、新聞、雑誌、広告など時代ごとに主流となったメディアも参照し、概観します。これまでまとまって紹介されることのなかった、洋服を基本とした日本ファッションの黎明期から最先端の動向を、社会的背景とともに紐解く、世界初の大展覧会です。

●戦前から現代まで、日本のファッションの歴史を通観することが出来るまたとない展覧会。

● 流行の発信者であるデザイナーから提案された服やスタイルだけでなく、その受け手である消費者の動向という両サイドの視点から構成される。

● 衣服だけでなく、当時の写真や映像、雑誌、音楽など様々なメディアを含めた当時のファッション文化を紹介。

◎本展覧会は国立新美術館に巡回します。

【東京展情報】会期:2021年6月9日(水)~9月6日(月) 東京展 https://fij2020.jp/

[会期]2021年3月20日(土・祝)~5月16日(日)

[開館時間]9:30~18:00(展示室への入場は17:30まで)

[休館日]火曜日(5月4日は開館)

[会場]展示室D・A

[観覧料] 前売券/一般1,000円 大学生500円 小中高生200円

_ 当日券/一般1,200円(950円) 大学生600円(450円) 小中高生300円(250円)

※上記観覧料で、島根会場特別展示「コズミックワンダーと工藝ぱんくす舎 ノノ かみと布の原郷」もご覧いただけます。

※( )内は20名以上の団体料金

※小中高生の学校利用は入場無料

※各種障がい者手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方およびその介助者(1名様まで)は入場無料

※前売券は、ローソン各店(Lコード62313)、グラントワ総合案内カウンターでお求めになれます。

[主催]島根県立石見美術館、国立新美術館、読売新聞社、しまね文化振興財団、日本海テレビ、山陰中央新報社、中国新聞社、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

[協力]七彩

[後援]芸術文化とふれあう協議会、NHK松江放送局

プロローグ│1920年代-1945年

和装から洋装へ

明治期に入ると近代化政策の一環として洋装が取り入れられた。人々は洋服を段階的に受け入れていったものの、和服を着ることを手放したわけでもなかった。1920 年代から大量消費社会を迎えた都市には「モダンガー ル」が現れ、その姿が様々なメディアを彩った。

第二次世界大戦中の総動員体制下では、日常から公式の場まで対応できる国民服が制定され、戦局が厳しさを増すと多くの男性が国民服を着た。女性のためには婦人標準服が定められたが、実際に普及したのはもんぺだった。

《唐草模様銘仙もんぺ》1940年代 橋本晴男コレクション 撮影:山﨑信一

1945-1950年代

戦後、洋裁ブームの到来

終戦直後、物資が少ない状況下で、人々は手元にある着物や限られた物資を材料に、更生服やもんぺを作って着た。

間もなく洋裁学校で洋服の仕立てを習うことが流行する。そこに学んだ女性たちは、製作法が掲載された洋裁雑誌、スタイルブックなどを参照し、自身で洋服を工夫して作るようになる。全国に広がった洋裁ブームは日本に洋服の普及を決定づけた。他方、1950年代後半には、映画が黄金期を迎え、「真知子巻き」や「太陽族」ファッションなど、映画をきっかけに流行が生まれた。

森英恵《アロハシャツ(映画『狂った果実』衣裳)》1956年 日活株式会社蔵 撮影:杉本和樹

1960年代

「作る」から「買う」時代へ

景気が上向きに推移すると中産階級が広がりを見せ、日本でも消費拡大が起こる。

1964年の東京オリンピックを契機に、家庭にはカラーテレビの普及が進み、映画に代わってテレビが大きな影響力を持つようになる。

上質な既製服の大量生産が可能となると、洋服は徐々に仕立てるものから購入するものへと変化した。

ロンドンから始まった若者文化は日本にも飛び火し、ミニスカートや濃いアイメイクなどが流行。若い男性の間にはアメリカの大学生を模した「アイビー」スタイルが広がった。

望月靖之《オリンピック東京大会日本選手団男子開会式・閉会式用ユニホーム》1964年

ジャパンスポーツウェアクラブ製作、オリンピック東京大会組織委員会頒布 湯里まちづくりセンター蔵

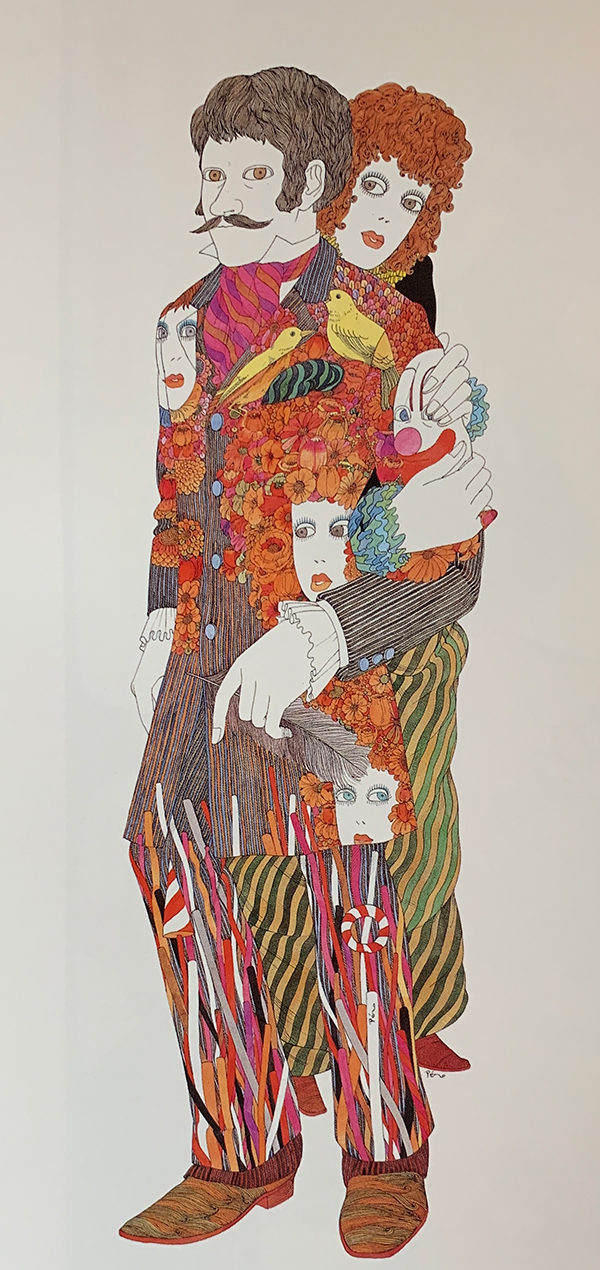

伊坂芳太良《エドワーズ 1970年度ポスター・カレンダー原画》1969年 ぺーターズショップ&ギャラリー蔵

1970年代

個性豊かな 日本人デザイナーの躍進

海外のコレクションに参加する若手日本人デザイナーたちが登場し、世界で華々しい活躍を見せる。東京では、気鋭のデザイナーたちが「TD6(トップデザイナー6)」を立ち上げ、「フォークロア」や「ユニ・セックス」という概念など、個人の生き方を反映する多様な装いを発信した。巷では60年代後半以降、学生運動が激しく展開され、民主主義の象徴として、Tシャツやジーンズが大流行した。原宿は若者の街へと変貌し、雑誌『アンアン』等の創刊もファッションへの関心を強く後押しした。

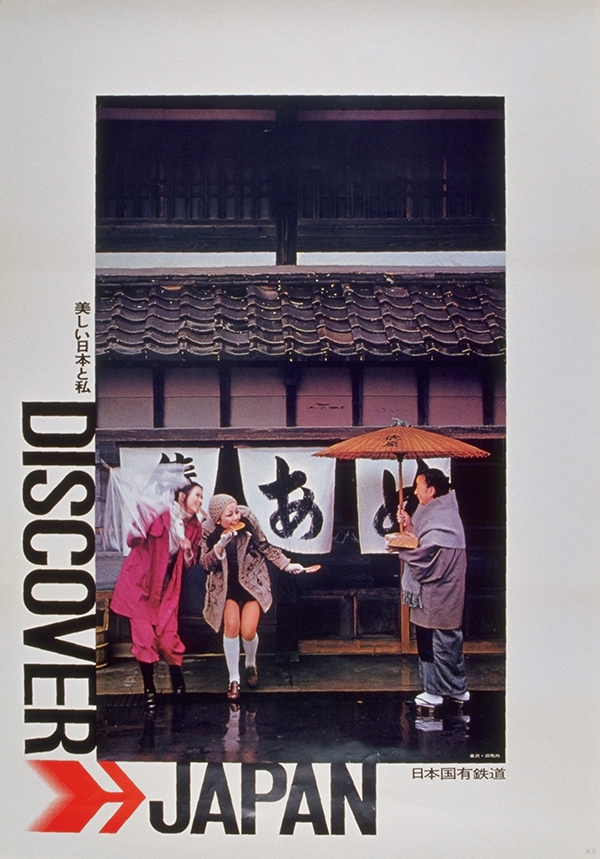

ad 川原司郎、d 松田敬一、c 吉田晃・田中収三、p 飯塚武教、adv 日本国有鉄道《ディスカバー・ジャパン no.4「金沢・旧市内」》1971年 アドミュージアム東京蔵

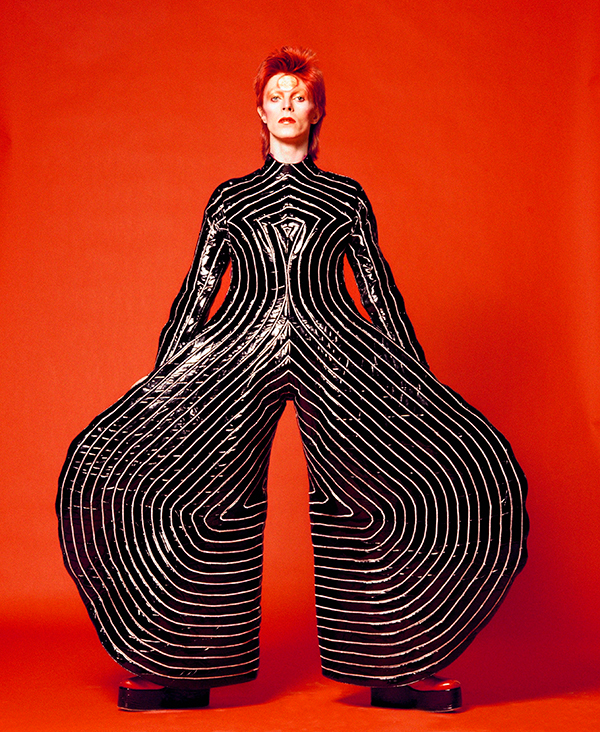

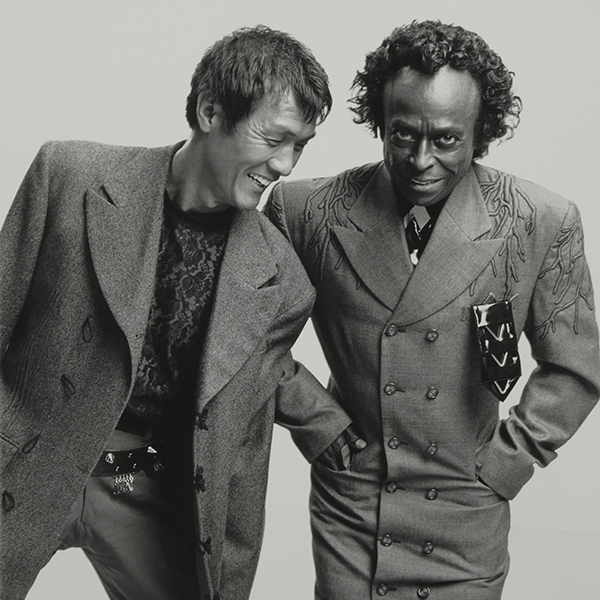

鋤田正義/Kansai Yamamoto × デヴィッド・ボウイ/1973年

1980年代

DCブランドの最盛期

日本の経済成長が頂点を極めた80年代は、「感性の時代」という言葉がマスコミで頻繁に用いられた。

それを象徴するように、デザイナーの個性を打ち出した日本の衣類メーカーブランド、いわゆる「DCブランド」をまとう人が溢れた。一方、スポーツ・ウェアやボディコンシャスなシルエットも流行。低価格で高品質を追求するブランドが登場するなどファッションはさらに多様化した。

85年には国内32ブランドが参加した「東京コレクション」が開催され、日本発のファッションが一層熱気を帯びる。

広川泰士《KOHSHIN SATOH × マイルス・デイヴィス》1988年

ジュンコシマダ《88-89AW》1988年 撮影:Guy Bourdin

1990年代

渋谷・原宿から発信された 新たなファッション

バブル崩壊後は「街」から多くの流行が生まれた。

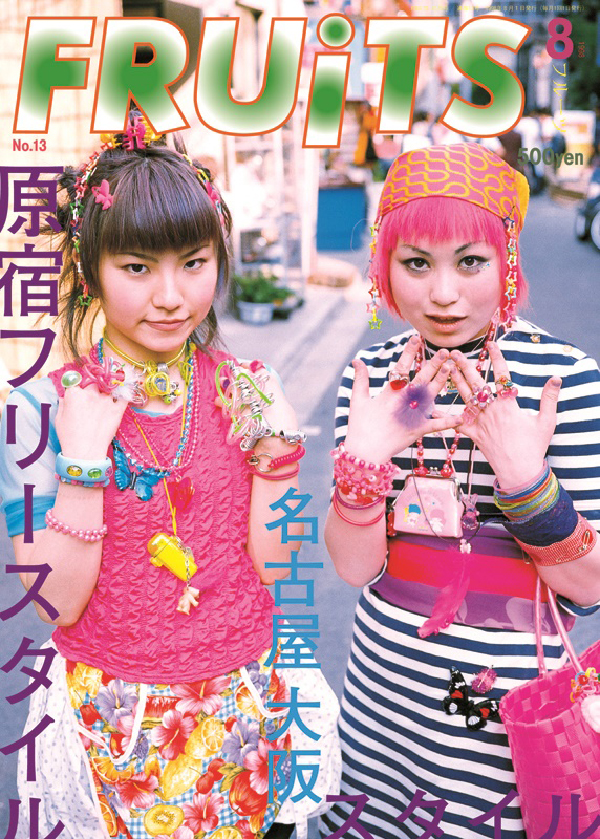

原宿のキャットストリートに並ぶ人気店のファッションを取り入れた「裏原系」や、渋谷を中心とした女子高生ブーム、特定の音楽動向がグルーピングされた「渋谷系」など、若者たちが主体となって新たなファッションを発信した。インターネット普及前夜であった90年代後半には、ストリートスナップ専門誌やコギャル向けなど、対象を細分化した雑誌が次々と創刊された。おしゃれな着こなしの読者モデルたちが誌面を通じて影響力を持ち、ファッションリーダーとなっていく。

《『FRUiTS』8月号No.13 表紙》1998年 ストリート編集室発行 個人蔵

ア ベイシング エイプ®《1ST CAMO SNOWBOARD JACKET》1990年代後半 A BATHING APE®蔵

2000年代

世界に飛躍した「Kawaii」

ストリートの動向が同時代のデザイナーたちにとって着想源となり、日本発のファッションが「Kawaii」カルチャーとして世界でも認識されるようになる。原宿を中心に、ヴィジュアル系バンドが牽引した「ゴシック系」や「ロリータ」など、西洋にルーツがあるファッションを独自に解釈したスタイルや、モテを意識した服装が流行。また、長引く不況の影響もあり、安価なファストファッションが普及し、誰もが人気のスタイルで身をつつむことが可能となった。

廣岡直人《ボーダーダメージモヘアニット,チェックボンテージパンツ》2002年 h.NAOTO蔵

BABY, THE STARS SHINE BRIGHT《はわせドールワンピース》2004年 BABY, THE STARS SHINE BRIGHT蔵

2010年代

「いいね」の時代へ

2011年3月11日に東日本大震災が起き、福島第一原発事故が発生。景気もさらに落ち込み、環境負荷と経済負担の少ない「サステナブル(持続可能)」な社会が目指されるようになった。ていねいな日常を重ねる「くらし系」と呼ばれるライフスタイルや、限りなくシンプルなファッション「ノームコア」が登場。ファストファッションは存在感を増し、リラックスしたムードのスタイルが時代の主流となる。インターネットを介したやりとりが定着し、共感を呼ぶ小さな動向が並在するという状況が生じた。

山下陽光《ワンピース》2020年 途中でやめる 個人蔵

Mame Kurogouchi《ジャケット、ニット、スカート、ソックス、バッグ、シューズ》2020年秋冬 Mame Kurogouchi蔵

未来のファッション

SNSが幅広く浸透したことで、都心部と地方、そして日本と世界各国の距離が縮まり、だれもが発信/受信を行うことが出来るようになる。ウェブ上で衣類を簡単に購入できるようになると消費サイクルも加速するが、今やサステナブルを考慮しない物作りは難しいとさえ言えるようになった。2020年にはCovid-19(新型コロナウィルス)が全世界的に流行し、私たちは未曽有の事態に直面した。独自性が評価されてきた日本のファッションは、これからの未来になにを示すことができるのだろうか。

山縣良和《ドレス》 writtenafterwards 11th collection 「After All」 より 2020 年春夏 writtenafterwards 蔵 Photo by Yuji Hamada

コズミックワンダーと工藝ぱんくす舎《かみのひかりのあわ 水会》2015年 撮影:長島有里枝

「コズミックワンダーと工藝ぱんくす舎 ノノ かみと布の原郷」

藤、楮(ルビ:コウゾ)、大麻、榀(ルビ:しな)、オヒョウ、芭蕉など、かつて衣類として着られた「自然布」と、それらを原材料とした手漉き和紙から、日本各地の風土をみつめ、その豊かさを照らします。日本各地に残された希少な手仕事と、それに呼応し生み出された新作を併せて展示し、古(ルビ:いにしえ)の暮らしの面影とその背景にある人々の精神性、近年の私たちの暮らし、そしてここから先の人と自然の関係を考えます。

◎ 企画展島根会場特別展示「コズミックワンダーと工藝ぱんくす舎 ノノ かみと布の原郷」特設サイト

http://www.grandtoit.jp/special/homeland_of_kami_and_cloth/

担当学芸員が本展についてわかりやすく解説します。

[日時]2021年4月11日(日)、4月18日(日)、5月5日(水・祝)、5月15日(土)各日14:00~

[会場]展示室A・D

当日先着10名/参加無料(ただし観覧券またはミュージアムパスポートが必要)

==================================

当日13時30分から整理券を配布します。

参加ご希望の方は、13時30分に美術館ロビーへお集まりください。

==================================

◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関連プログラムは定員を通常の半分にしています。また、美術館への入館はマスクの着用、入室前の検温、緊急連絡先の記入などをお願いしております。

◎ 施設の開館状況、展覧会の会期、関連プログラムなどが変更・中止となる可能性があります。

◎ ご来館の前には、当館ホームページにて最新の情報をご確認ください。

洋裁の専門誌として創刊され、時代のファッションの動向を伝える媒体として現在も刊行されている『装苑』。同誌の編集者として活躍した西谷真理子氏を招き、1960年代から1990年代に刊行された『装苑』を軸に、編集という視点からファッション誌のあり方について考えます。

[日時]2021年5月1日(土)14:00~15:30

[会場]グラントワ講義室(当日先着25名/聴講無料)

[講師]西谷真理子(京都精華大学客員教授)

[聞き手]当館学芸員

リサイクルやサステナブルをテーマに、服や雑貨、地元野菜などがならびます。

[日時]2021年5月1日(土)10:00~14:00

[会場]中庭広場

会期中の土日祝日に赤色または白色のものを身につけて来た方、先着20名様に真っ赤なエコバッグをプレゼントします。

当企画展のWEB割引券をダウンロードできます。

◎「WEB割引券」(PDFファイル:252KB)